当新岁的钟声敲响,璀璨的烟花照亮古老的长街,一位掌管时光与祥瑞的化身,自传说中翩然降临。她手提金铃,身伴瑞狮,将辞旧迎新的祝福,化作点点金光,洒向《华夏绘世录》的浩瀚天地——两仪系天级辅助名士【年】,踏火而至,与诸位共贺新春!

祥瑞之能,执掌福运

身为太极属性的辅助名士,【年】不仅姿容绝世,其技能更蕴含着“驱邪避祸”、“纳福迎新”的深厚寓意,以轻柔而磅礴的祥瑞之力,执掌战局,庇佑全场。

主动技能·岁首祥临

年展露欢颜,广袖轻挥,引动万象更新之始的磅礴愿力。祥瑞甘霖应召而落,润泽四方,为我方全体迅速恢复蓬勃生气;与此同时,威严而喜庆的年兽幻影自虚空跃出,携撼山之势冲击敌阵,在造成可观伤害的同时,更以神威施加【惊恐】之意,令敌寇胆寒,阵脚自乱。

️ 主动技能·丰年之佑

“仓廪实,天下安。”年轻声祈愿,将五谷丰登的愿景化为有形之守护。为全体友方施加一道坚固的“丰饶之盾”,可抵御前方袭来的猛烈伤害。更精妙之处在于,护盾消散之时,其残余力量将化为精纯的生命能量,再度滋养受护者,达成“御守”与“愈疗”的生生不息之循环。

被动技能·嬉闹爪痕

怀中醒狮,并非玩物,而是与她心意相通的福瑞化身。在其神力加持下,年与伙伴们的攻击会对生命充盈之敌产生额外威胁,专克气血旺盛之敌,犹如瑞兽扑击,直指要害,为我方主力扫清前行路上的坚实壁垒。

✨ 觉醒技能·祥瑞不灭

“旧岁已辞,祥瑞永续!”在关键时刻,年激发本源神力,周身绽放璀璨金光,进入短暂的“万福加护”状态。此间诸邪退避,万法不侵,免疫一切伤害,于绝境中为自己与队伍赢得至关重要的喘息之机与逆转希望。

获取方式:喜迎新岁,多重福礼

值此新春佳节,名士【年】将通过以下多种形式降临,伴您共度佳节:

1. 新春限定卡池:

○ 开启时间:2月16日准时开启,持续17天。

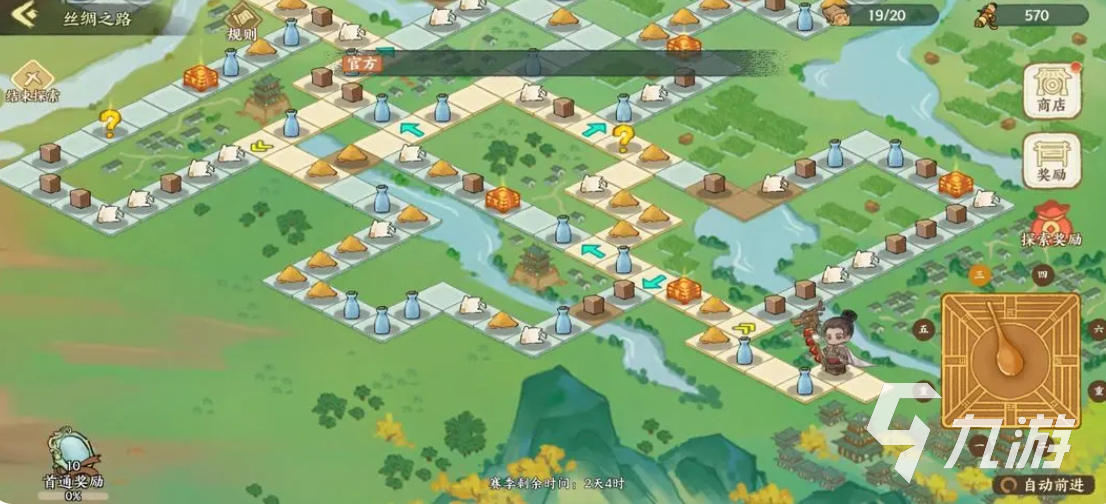

○ 阶段:本次春节活动将分为 「四海千筵」、「天公赐福」、「元宵灯会」 三个阶段展开,每个阶段均有专属主题与额外福利,惊喜不断!

○ 于此卡池中进行召唤,即有机会与天级名士【年】结缘。

2. 节日累抽福利:

○ 活动期间,累计抽取达到指定额度,可直接领取【年】的碎片。

3. 元宝直购礼包:

○ 节日期间,每日将限时上架专属礼包,使用元宝即可超值购买,内含可用于指定招募【年】的专属拜帖,助您轻松请神归位。

粤公网安备44010602000283号

粤公网安备44010602000283号